La casa (restaurata) di “Silvia”: una prospettiva inedita per il canto

libero di Giacomo Leopardi

(ap) Le finestre del

palazzo di famiglia affacciavano proprio su quella casa, adibita a scuderie, posta

in una piccola piazza di paese, nella quiete delle colline marchigiane, a pochi chilometri dalla Riviera del Conero e non lontano

dai Monti sibillini. Lì, nella

casa di fronte, a pochi passi, abitava Teresa Fattorini, la giovane figlia del

cocchiere, che vi trascorreva le giornate intenta a lavori di cucito e alla

tessitura di stoffe pregiate, e morì di tubercolosi a soli ventun anni.

Era lei la figura femminile,

alla quale si ispirò, anni dopo, Giacomo Leopardi quando scrisse A Silvia.

Dalla biblioteca disposta sull’angolo di casa, a Recanati, il poeta, “gli studi leggiadri talor

lasciando e le sudate carte”, la osservava “all’opre femminili intenta… e con

piacere… porgea gli orecchi al suon della tua voce, ed alla man veloce che

percorrea la faticosa tela”.

Nei lavori di restauro che

hanno interessato l’edificio per qualche tempo, il ritrovamento di residui di

tinteggiatura esterna ha riportato alla luce il tono di colore originario delle

scuderie, un bel rosso, vivo ma non sfacciato, mentre gli ambienti interni, rimessi

a nuovo e destinati ora all’ospitalità di viaggiatori interessati, sono stati

contrassegnati con i nomi di alcune componenti del telaio antico, Subbio, Spoletta, Navetta e Pettine, per ricreare un’eco di quell’epoca.

È insolita ed

inedita la prospettiva che è possibile sperimentare oggi, con la nuova vita di

quell’edificio restaurato accanto al palazzo che fu del conte Monaldo, il padre

del poeta. Non più guardare Silvia, immaginandone i pensieri, con gli occhi di Giacomo,

appena sollevati dalle carte e rivolti al di là delle finestre del suo studio.

Ma, attraverso lo sguardo di Silvia, luccicante di malinconia, osservare proprio

Giacomo, intento a scrivere nel palazzo di famiglia, ricurvo sulla scrivania, e

pervaso da un senso di insoddisfazione per la decadente vita di Recanati.

Del resto, l’immagine

di Silvia, un’adolescente con l’ “ignoranza completa del male” e “quell’aria

innocente negli occhi”, insomma “un fiore purissimo” (Zibaldone, 4310-11),

raggiunta dall’ombra della morte con troppa e ingiusta fretta, è in vero una

sorta di “specchio” dell’animo del poeta, la rappresentazione del suo stato

d’animo.

Nessun

concreto interesse sentimentale mosse a suo tempo il poeta verso quella

giovane, né gli sguardi rivolti dalla finestra turbarono mai il placido vivere

della fanciulla. Nessun ardimento amoroso. Non è perciò il moto dei sensi a

sollecitare la memoria di quel volto intravisto nelle stanze delle scuderie.

La sventura

di quell’esistenza così breve riemerge dolente a distanza di tempo quando il

poeta si trova a Pisa, una sede con uno strano “misto di cittadino e di

villereccio”, come scrisse in una lettera alla sorella Paolina. Il ricordo è

suggerito dall’osservazione della sua condizione presente, che per associazione

richiama alla mente l’antica visione giovanile.

Una

dimensione, quella della rimembranza, cruciale nella poetica di Leopardi come

cifra stilistica, e nello stesso vissuto dell’uomo. Il presente, oltre che poco

rassicurante per le occupazioni quotidiane, è anche meno poetico; la

divagazione poetica proietta inevitabilmente l’immaginazione “nel lontano, nell’indefinito,

nel vago” (Zibaldone, 14/12/1828).

Ebbene il

ricordo di quella fanciulla è destinato ad evocare la percezione di un limite

che nella vita è inevitabile attraversare, quello che segna il confine tra

giovinezza ed età adulta, tra aspettativa di vita e disillusione. La vicenda

biografica di Teresa rappresenta il disvelamento di un’illusione e con esso la

malinconia cocente vissuta al momento della maturità. E’ l’emblema del disincanto

percepito con il raggiungimento dell’età adulta e la perdita delle illusioni

coltivate nella fanciullezza.

Nella

corrispondenza immediata tra il destino della giovane tessitrice e la condizione

disillusa del poeta ormai entrato nella maturità è percepibile il drammatico

attraversamento di quella soglia esistenziale: non c’è più spazio per le

illusioni della fanciullezza. L’io poetico, traendo spunto dal ricordo della

precoce morte di quella dolce figura femminile, abbraccia così temi universali sulla

sorte delle “umane genti”, come l’infelicità dell’uomo e il crollo delle

speranze, intrecciate alla malinconia insita nell’età adulta.

L’intrinseca

caducità degli eventi impedisce di coltivare ancora delle illusioni. Tutto rende

così difficile respirare il desiderio di vivere ed amare, e di lottare contro

la morte percepita come implacabile e sempre incombente, rendendo inevitabile

un afflato di malinconia: l’io non può che essere profondamente compassionevole

verso se stesso come verso tutto il genere umano.

Una

condizione che, nel racconto poetico, induce a svincolarsi da ogni restrizione di

stile o schema poetico, creando un approdo lirico nuovo. Nei versi non c’è protesta ma elegia, non è

formulata alcuna accusa ma solo espresso un mesto compianto nella consapevolezza

dell’inevitabile dolore del vero di fronte ad una natura tanto ingrata.

Percezioni profonde

e complesse, appunto universali, che possono essere espresse solo in una forma

totalmente libera, depurata dai vincoli stilistici delle strofe e delle rime.

E’ davvero un canto libero quello che, adottando un linguaggio oltre i confini

conosciuti, racconta la giovanile attesa della bellezza della vita, la

percezione ingannevole della felicità, la crudezza del disincanto per la

perdita della “speranza mia dolce”, la sensazione delle sofferenze vissute

nell’età adulta “all’apparir del vero”.

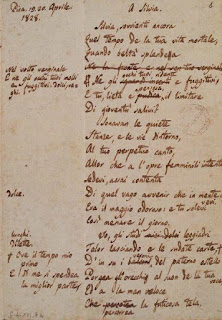

A Silvia

di Giacomo Leopardi

Silvia, rimembri ancora

quel tempo della tua vita mortale,

quando beltà splendea

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

e tu, lieta e pensosa, il limitare

di gioventù salivi?

Sonavan le quiete

stanze, e le vie d'intorno,

al tuo perpetuo canto,

allor che all'opre femminili intenta

sedevi, assai contenta

di quel vago avvenir che in mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

così menare il giorno.

Io gli studi leggiadri

talor lasciando e le sudate carte,

ove il tempo mio primo

e di me si spendea la miglior parte,

d’in su i veroni del paterno ostello

porgea gli orecchi al suon della tua voce,

ed alla man veloce

che percorrea la faticosa tela.

Mirava il ciel sereno,

le vie dorate e gli orti,

e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.

Lingua mortal non dice

quel ch’io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,

che speranze, che cori, o Silvia mia!

Quale allor ci apparia

la vita umana e il fato!

Quando sovviemmi di cotanta speme,

un affetto mi preme

acerbo e sconsolato,

e tornami a doler di mia sventura.

O natura, o natura,

perché non rendi poi

quel che prometti allor? perché di tanto

inganni i figli tuoi?

Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,

da chiuso morbo combattuta e vinta,

perivi, o tenerella. E non vedevi

il fior degli anni tuoi;

non ti molceva il core

la dolce lode or delle negre chiome,

or degli sguardi innamorati e schivi;

né teco le compagne ai dì festivi

ragionavan d’amore.

Anche perìa fra poco

la speranza mia dolce: agli anni miei

anche negaro i fati

la giovinezza. Ahi come,

come passata sei,

cara compagna dell’età mia nova,

mia lacrimata speme!

Questo è il mondo? questi

i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,

onde cotanto ragionammo insieme?

questa la sorte delle umane genti?

All’apparir del vero

tu, misera, cadesti: e con la mano

la fredda morte ed una tomba ignuda

mostravi di lontano.

quel tempo della tua vita mortale,

quando beltà splendea

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

e tu, lieta e pensosa, il limitare

di gioventù salivi?

Sonavan le quiete

stanze, e le vie d'intorno,

al tuo perpetuo canto,

allor che all'opre femminili intenta

sedevi, assai contenta

di quel vago avvenir che in mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

così menare il giorno.

Io gli studi leggiadri

talor lasciando e le sudate carte,

ove il tempo mio primo

e di me si spendea la miglior parte,

d’in su i veroni del paterno ostello

porgea gli orecchi al suon della tua voce,

ed alla man veloce

che percorrea la faticosa tela.

Mirava il ciel sereno,

le vie dorate e gli orti,

e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.

Lingua mortal non dice

quel ch’io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,

che speranze, che cori, o Silvia mia!

Quale allor ci apparia

la vita umana e il fato!

Quando sovviemmi di cotanta speme,

un affetto mi preme

acerbo e sconsolato,

e tornami a doler di mia sventura.

O natura, o natura,

perché non rendi poi

quel che prometti allor? perché di tanto

inganni i figli tuoi?

Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,

da chiuso morbo combattuta e vinta,

perivi, o tenerella. E non vedevi

il fior degli anni tuoi;

non ti molceva il core

la dolce lode or delle negre chiome,

or degli sguardi innamorati e schivi;

né teco le compagne ai dì festivi

ragionavan d’amore.

Anche perìa fra poco

la speranza mia dolce: agli anni miei

anche negaro i fati

la giovinezza. Ahi come,

come passata sei,

cara compagna dell’età mia nova,

mia lacrimata speme!

Questo è il mondo? questi

i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,

onde cotanto ragionammo insieme?

questa la sorte delle umane genti?

All’apparir del vero

tu, misera, cadesti: e con la mano

la fredda morte ed una tomba ignuda

mostravi di lontano.

Nessun commento:

Posta un commento